* 바엘로 클라우디아: 신전 건물임. 뒤쪽으로 모래 언덕이 보인다.

<재미난 스페인 20편> 바엘로 클라우디아

- 천사는 어디에나 있어요! 보살님도 어디에나 있고요!

충남 태안군에는 빼어난 풍광을 자랑하는 해변들이 즐비하다. 꽃지 해수욕장, 만리포 해수욕장, 청포대 해수욕장 등등... 신두리 해수욕장과 신두리 해안사구도 빼놓을 수 없다. 신두리 해수욕장은 화물차가 이동할 수 있을 정도로 표면이 단단하다. 다른 해수욕장과 달리 모래나 개펄에 빠질 염려가 없다. 그래서 자동차 광고를 많이 찍었다. 붉게 물든 석양을 배경으로 바닷가를 스치듯 질주하는 자동차의 모습! 남자의 로망을 담아내기에, 충분한 장면이다.

그 옆에 있는 신두리 해안사구는 마치 모래사막처럼 보인다. 해안사구는 바람에 날려온 모래가 바닷가에 쌓여 모래 언덕을 이룬 것을 말한다. 신두리 해안사구는 규모가 무척 큰데다 원형 보존도 잘 되어 있어서 천연기념물로 지정되어 있다. 널찍한 해수욕장과 해안사구가 어우러진 모습은 장관을 연출한다. 광활하게 느껴질 정도다.

스페인에는 로마시대에 만들어진 유적지들이 즐비하다. 그런 로마 유적지들 중에서 무척 인상적인 곳이 있었다. 바엘로 클라우디아(Conjunto Arqueológico Baelo Claudia) 유적이 바로 그곳이다. 바엘로 클라우디아는 이베리아반도의 최남단인 타리파에서 북서쪽으로 약 25km 정도 떨어진, 볼로니아(Bolonia)라는 동네에 자리 잡고 있다. 이 유적지의 명칭은 로마의 4대 황제 클라우디아에서 딴 것이다. 그렇다. 이곳은 클라우디아 황제가 건설한 도시다. 푸른 대서양이 내려다보이는 언덕배기에 옛 로마의 유적지가 자리 잡고 있다.

* 수도교: 바엘로 클라우디아는 작은 도시이다. 약 5km 정도 떨어진 수원지에서 물을 끌어오기 수로가 만들어졌고, 그 수로 중 일부 구간이 수도교 형태로 이어졌다.

바엘로 클라우디아는 필자 같은 뚜벅이 여행자들이 쉽게 갈 수 있는 곳이 아니었다. 타리파에서 갈 수 있는 대중교통은 없고, 택시도 잘 가지 않는 곳이었다. 시외버스가 인근을 지나기는 하는데 버스 하차장에서 내려 약 12km 정도를 걸어가야 했다. 산도 하나 넘어야 했다. 12km에 산까지 넘어야 한다면, 이건 너무 무모하지 않은가? 그 무모한 짓을 필자는 하고야 말았다.

바엘로 클라우디아에서 약 12km 떨어진, 크루세 파시나스라는 동네까지는 간간이 시외버스가 다녔다. 거기서 나가는 택시 하나 없을까, 나름 긍정적인 마인드로 스스로를 다독였다.

크루세 파시나스에 딱 내렸다. 그런데 무척 당혹스러웠다. 정말 아무것도 없는 허허벌판이었다. 버스 정류장 표지판도 없는 곳이었다. 그런 와중에도 누군가가 버스에 탑승하고 있었다. 좀 머뭇거렸다. 바엘로 클라우디아가 있는 볼로니아쪽을 바라보니 산을 넘어가야 했다. 그때가 12시가 가까웠는데 자칫하면 3시를 넘길 수도 있었다. 하절기에는 3시가 입장 마감 시간이었다. 기껏 어렵게 가서 닫힌 문고리를 두들길 판이었다. 하지만 포기하란 법은 없다. 내가 내릴 때 버스에 남자 한 명이 탔는데 그 남자의 여자 친구가 내게 말을 걸었다.

"어디가세요? 볼로니아 가세요?"

"그래요. 볼로니아에 있는 바엘로 클라우디아에 갑니다."

"제가 볼로니아 살아요. 제 차로 같이 가요."

"~^^!"

그렇게 해서 히치하이킹을 하게 됐다. 그녀의 이름은 카타리나였다. 볼로니아에서 요가와 필라테스 강사로 활동한다고 했다. 차를 타고 지형을 둘러봤는데 아래쪽에서 봤을 때보다 훨씬 더 경사도가 높았다. 한마디로 카타리나의 차를 타지 않았으면 오후 3시 안에 도착을 못 했을 것이다. 카타리나의 숙소는 볼로니아의 초입이라 바엘로 클라우디아와는 좀 떨어져 있었다. 정문 인근까지 데려다 주는 수고를 마다하지 않았던 것이다. 고맙다는 말에 카타리나가 천사 이야기를 했다.

* 동쪽문: 바엘로 클라우디아는 성벽 안에 만들어졌다. 동문에서 해안사구를 방면을 바라본 모습.

"천사는 어디에나 있어요."

"저에게 천사는 카타리나에요!"

드디어 바엘로 클라우디아에 발을 내디뎠다. 그런데 좀 의아했다. 공짜였기 때문이다. 세비야의 이탈리카도 무척 저렴했는데 이곳은 아예 공짜였으니까. 그래서인지 몰라도 둘 다 오후 3시에 관람을 종료한다. 다른 관광지에 비하면 빨리 문을 닫는 편이다.

이탈리카처럼 바엘로 클라우디아도 작은 도시의 형태를 갖추고 있었다. 멀리서 식수를 끌어오는 작은 수도교도 있었고, 또 역시 폐허가 된 형태로 전시되고 있었다. 어설프게 복원하는 것보다 사람 손을 최소한으로 하고 관람하게 하는 방식이었다.

이곳이 이탈리카와 다른 점은 주위 풍광이었다. 배산임수(?)의 형식처럼 뒤로는 산이 둘러싸고 있고 앞으로는 대서양이 펼쳐져 있었다. ‘임수’가 무척 강력했다. 하여간 폐허가 된 로마시대 유적들이 주위 풍광과 어우러져 눈부시게 아름다운 자태를 드러내고 있었다. 이런 걸 두고 자연과 인공의 조화라고나 할까?

* 가룸을 만들었던 곳

바엘로 클라우디아는 안달루시아 지역에서 가장 잘 보존된 로마유적지 중의 한 곳이다. 기원전 2세기경, 북아프리카 지역과의 무역을 위해 조성되었는데 융성한 시기는 클라우디아 황제(재위: 41년 1월 ~ 54년 10월) 때였다.

로마의 4대 황제였던 클라우디아는 이곳을 자신의 경제적 자금원으로 이용했다. 그러다 기원후 2세기 이후로는 몰락하기 시작한다. 대지진의 영향으로 큰 피해를 입었다고 한다. 바닷가 바로 옆에 있으니 쓰나미의 영향도 받았을 것이다. 이후로는 지브롤터 해협에서 암약하던 해적들의 표적이 되었다. 참고로 클라우디아의 전임자는 3대 칼리굴라였고, 후임자는 5대 네로였다. 아주 막강한 전·후임자를 두었다.

바닷가에 인접해 있는 만큼 바엘로 클라우디아는 어업이 발달했었다. 그중에서도 참치잡이가 성행했고, 소금도 생산되었다. 또한 가룸(garum)이라는 발효 조미료를 만들기도 했었다. 가룸은 일종의 생선 소스인데 로마시대 이전부터 만들어졌다. 그리스인들과 페니키아인들도 가룸을 가미하여 음식의 풍미를 살렸다.

* 신전: 뒤쪽으로 산이 병풍처럼 두루고 있다. 신전 한 편에는 13대 트라야누스 황제상이 있다.

실내에 있는 작은 박물관을 둘러본 후 광장 쪽으로 이동했다. 신전이 있는 곳이다. 외관적으로 가장 복원이 잘된 곳이 신전이었다. 블록을 쌓듯 둥근 돌로 쌓은 돌기둥들이 인상적이었다.

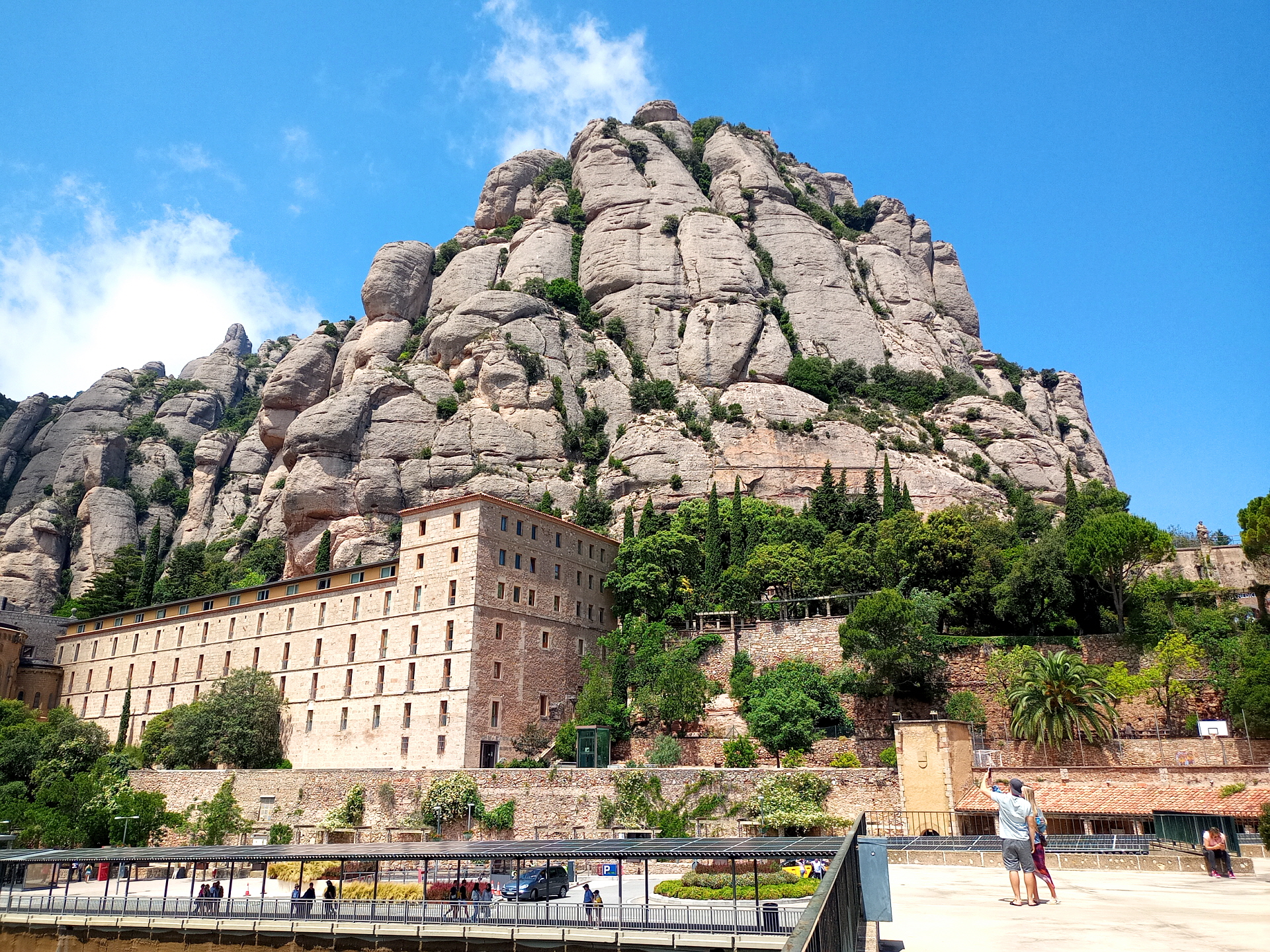

신전 너머를 보니 산 한 쪽이 모래로 뒤덮여 있었다. 모래가 바람을 타고 한 쪽에 쌓인 것이다. 해안사구였다. 그걸 보니 충남 태안의 신두리 사구가 생각났다. 바엘로 클라우디아에 오지 않았다면 이런 독특한 경관을 보지 못했을 것이다. 그런 의미로 카타리나가 정말 고마웠다.

정말 천사는 어디에나 있다. 다만 우리가 잘 인지하지 못할 뿐... 더불어 보살님도 어디에나 있다. 다만 우리가 잘 모를 뿐... 그런데 문제는 돌아오는 길이었다. 결국 25km를 걸었다. 쉬엄쉬엄 걸었더니 7시간 정도 걸린 거 같았다. 호스텔로 돌아가니 스태프가 좀 이상한 눈빛을 보내는 듯싶었다. 어쨌든 어려운 숙제 하나를 잘 끝낸 셈이다.

*지도: 바엘로 클라우디아

#바엘로클라우디아

#가룸

#로마유적

#지브롤터해협

#타리파

#클라우디아황제

#트라야누스황제

#재미난스페인

#여행에서만난천사

#여행에서만난보살

'행복한_여행 > 세상은_넓다_해외아웃도어' 카테고리의 다른 글

| <재미난 스페인 19편> 이탈리카_ 스페인에 세워진 최초의 로마 도시 (1) | 2025.03.24 |

|---|---|

| <재미난 스페인 18편> 로마가 무서워했던 한니발, 그의 근거지 카르타헤나 (0) | 2025.03.24 |

| <재미난 스페인 17편> 포르투갈_ 포르투갈과 스페인, 비슷하지만 결이 다른 두 나라 (2) | 2025.02.14 |

| <재미난 스페인 16편> 스페인의 땅끝마을 피스테라 (1) | 2025.02.08 |

| <재미난 스페인 15편> 섞어찌개 같은 세비야 (1) | 2025.02.03 |